労災を使わない方がいい?「会社のため」があなたを犯罪者にする理由

「今回は健康保険で頼むよ。会社に迷惑かけたくないだろう?」

上司からのその言葉、優しく聞こえるかもしれませんが、実はあなたを「共犯者」にする悪魔の囁きです。

元労働基準監督官として断言します。労災隠しは犯罪です。

そして、そのツケを払わされるのは、会社ではなく、将来のあなた自身です。

「軽傷だし、大ごとにしたくない」

その気持ちは痛いほど分かります。しかし、その一瞬の忖度が、将来の数千万円をドブに捨て、最悪の場合は詐欺罪に問われるリスクがあることをご存知でしょうか?

この記事では、会社と喧嘩せずに、でも絶対に譲らないための「大人の断り方」と、万が一の時の「完全防衛マニュアル」を伝授します。

この記事の執筆者:

坂本 剛

特定社会保険労務士 / 元労働基準監督官

労働基準監督官として15年間、数多くの「労災隠し」事案を摘発。現在は社労士として、労働者側の立場から年間200件以上の労災申請をサポート。「法律は弱い者の味方ではなく、知っている者の味方だ」を信条に、現場で戦う労働者を支援している。

上司の「健康保険で」は悪魔の囁き。あなたが背負う2つの法的リスク

まず、はっきりさせておきましょう。仕事中の怪我に健康保険を使うことは、法律で明確に禁止されています。

健康保険法では、業務上の事由による傷病は給付対象外とされているからです。

もし上司の指示に従って健康保険証を窓口で出した場合、あなたは以下の2つの重大なリスクを背負うことになります。

1. 「詐欺の共犯」になるリスク

病院の窓口で「仕事中の怪我ですか?」と聞かれた時、あなたは「いいえ、プライベートでの怪我です」と嘘をつかなければなりません。

これは、健康保険組合を騙して、本来支払われるべきでない医療費(7割分)を負担させる行為です。つまり、詐欺行為に他なりません。

会社が主導したとしても、実行犯はあなたです。「上司に言われたから」という言い訳は、法律の世界では通用しません。

2. 治療費の「全額返還請求」リスク

後日、健康保険組合や協会けんぽから調査が入ることがあります。「負傷原因届」の提出を求められ、そこで辻褄が合わなくなれば、労災隠しはすぐにバレます。

バレた場合、健康保険組合が負担していた医療費(7割分)の全額返還を求められます。

数十万円、手術をしていれば数百万円の請求が、ある日突然あなた個人に来るのです。

💡 専門家の経験からの一言アドバイス

【結論】: 病院の窓口では、勇気を持って「仕事中の怪我です」と伝えてください。

なぜなら、この点は多くの人が見落としがちで、一度「プライベートの怪我」としてカルテに記録されてしまうと、後から労災に切り替えるのが非常に困難になるからです。最初のボタンの掛け違いが、後の命取りになります。

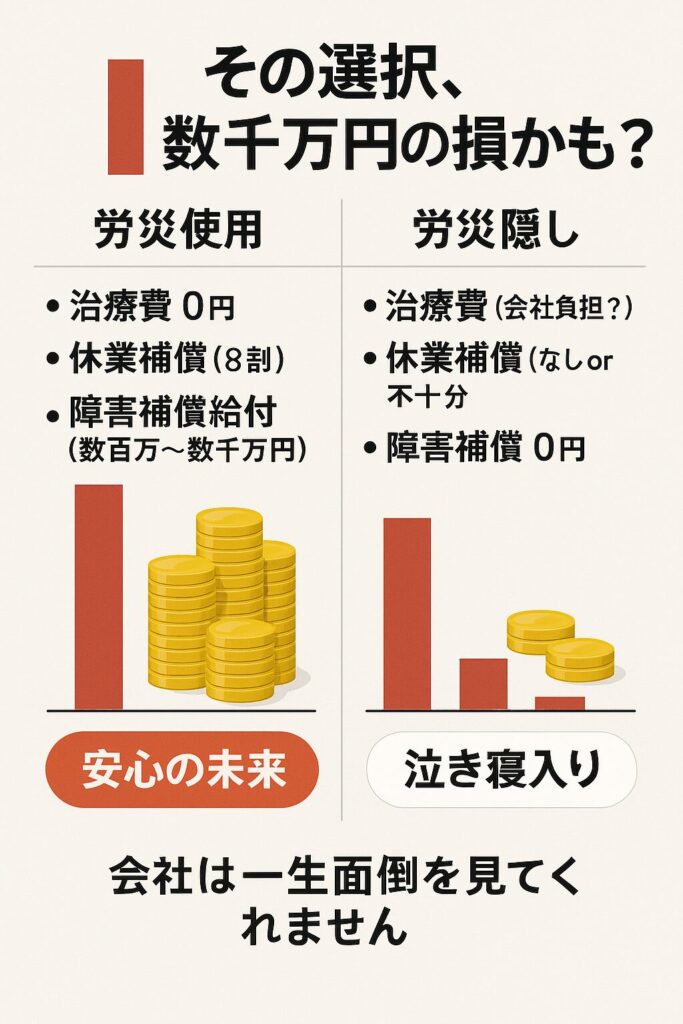

「数千万円」を捨てる覚悟はありますか? 労災隠しの本当の代償

「治療費くらいなら会社が払うと言っている」

そう思うかもしれません。しかし、労災保険の真価は「治療費」だけではありません。

労災を使わない最大のデメリットは、後遺障害が残った場合の補償が一切ないことです。

もし、今回の怪我で指が動かなくなったら? 足に痺れが残ったら?

労災保険なら「障害補償給付」として、障害等級に応じて数百万円から、重度の場合は亡くなるまで年金が支給されます。その総額は数千万円になることも珍しくありません。

会社が口約束で「面倒を見る」と言っても、数千万円もの補償を払い続けられるでしょうか? 社長が変わったら? 会社が倒産したら?

障害補償給付という「唯一の命綱」を自ら切り捨てる行為、それが労災隠しに加担するということです。

会社と揉めずに断る! 明日使える「魔法のキラーフレーズ」

理屈は分かっても、上司に「NO」と言うのは怖いですよね。

そこで、角を立てずに、かつ相手が反論できない「断り方の台本」を用意しました。ポイントは、「制度のせい」にして断ることです。

▼ 会話形式のスクリプト

上司: 「今回の怪我、悪いけど健康保険で頼めないか? 治療費は会社が出すからさ。」

あなた: 「お気持ちはありがたいのですが、健康保険組合から後で調査が来た時に、私が嘘をつかなければならなくなります。 それは法的に問題になりますし、もしバレたら会社にも迷惑がかかってしまいます。ですので、正規の手続き(労災)でお願いできませんか?」

この言い回しのポイントは以下の通りです。

- 「嘘をつきたくない」という倫理観: これを否定できる上司はいません。

- 「会社に迷惑がかかる」という配慮: 労災隠しが発覚すれば、会社も処罰されます。それを防ぐためだというスタンスを取ります。

- 「制度(調査)」の存在: 自分の意志ではなく、制度上無理だということにします。

これで「お前は会社に逆らうのか」とは言わせません。「会社を守るために、正しい手続きをしましょう」と提案するのです。

それでも会社が拒否したら? 最後の切り札「事業主証明拒否理由書」

もし、ここまで言っても会社が「印鑑は押さない」「勝手にしろ」と手続きを拒否した場合でも、諦める必要はありません。

労災申請は、会社の許可がなくても可能です。

労働基準監督署には、「事業主証明拒否理由書」という書類があります。

これは、「会社にお願いしたけど証明してくれませんでした」ということを申告する書類です。これを労災の申請書に添付して監督署に提出すれば、会社の印鑑なしで申請を受理してもらえます。

むしろ、この書類が出されると、監督署は「なぜ会社は拒否したのか?」と不審に思い、調査に乗り出す可能性が高まります。会社にとっては、素直に印鑑を押すよりも遥かに恐ろしい事態です。

「もし手続きしていただけないなら、監督署に相談して『理由書』を添付して自分で申請します」

そう伝えれば、まともな会社なら慌てて印鑑を押すはずです。これは、あなたの身を守るための最強の切り札です。

まとめ:労災申請は「権利」ではなく「義務」

結論を言います。労災申請は、会社への反逆でもワガママでもありません。

自分と家族の未来を守るための「義務」です。

- 健保使用は違法: 詐欺の共犯になり、治療費返還のリスクがある。

- 損失は甚大: 後遺障害が残った場合、数千万円の補償を捨てることになる。

- 個人で申請可能: 会社が拒否しても、「事業主証明拒否理由書」で申請できる。

勇気を出して、正しい選択をしてください。

もし一人で抱えきれない時は、迷わず労働基準監督署や、私たちのような社労士に相談してください。法律は、知っている者の味方です。

この記事の監修者

田中 健一(弁護士)

労働問題専門の法律事務所代表。不当解雇や労災認定など、労働者側の権利擁護に注力している。